Exkursion

zur Geschichte

der Stadtentwicklung – speziell der Gartenstadt

in

short.....

Die

Stadtentwicklung in der Geschichte des Deutschlands kennt spätestens

seit dem Mittelalter eine Reihe von Innovationsschüben und

Abstiegen. Ein erster großer Aufschwung lässt sich dabei im

Mittelalter erkennen. Sind es etwa im Jahre 1150

"zwischen Brügge und Wien, Schleswig und Genf"

etwa

200 Städte, trifft man in diesem Gebiet hundert Jahre später

schon auf etwa 1500, im Hochmittelalter sogar auf 5000 Städte.

Allerdings sind nicht alle mittelalterlichen Städte zugleich

auch Neugründungen. Viele Städte hatten ihre Ursprünge in

kleinen Siedlungen, die sich um eine Burg oder eine Abtei

gebildet hatten und auf eine lange Vergangenheit zurück

blicken konnten.

Im

15. Jahrhundert fand die mittelalterliche Stadtentwicklung

einen jähen Rückgang. Gründe hierfür waren schwerwiegende

Seuchen, Kriege und Agrarkrisen, die Deutschland heimsuchten

und ein Schwinden der Bevölkerung mit sich brachten. Nur

vereinzelt gründeten sich in Deutschland zu dieser Zeit neue

Städte. Einige waren religiös motiviert, wie die "Exulantenstädte",

die von protestantischen Flüchtlingen aus dem Ausland in

Deutschland erbaut wurden. In der Renaissance findet man in

Deutschland jedoch auch prächtige Fürstenstädte, die sich

das Versailles Ludwigs XIV. zum Vorbild nahmen.

Einen

weiteren Aufschwung konnte die deutsche Stadt erst wieder um

1870 mit Einsetzen der Industrialisierung verzeichnen. Erst zu

dieser Zeit kann man in Deutschland auch von einer wirklichen

Verstädterung der Bevölkerung sprechen.

Diese Arbeit wird sich im Folgenden mit den Bewegungen im Städtebau

zu jener Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Dabei

werden vor allem die Stadtentwicklungen in Berlin und im

Ruhrgebiet in hohem Maße eine Rolle spielen. Zudem wird zu klären

sein, weshalb sich eine Gartenstadtbewegung gründete, was

ihre Ziele waren und wie stark sie auf die deutsche Stadt

Einfluss nahm.

1.1.

Gründerzeitliche Stadtentwicklung

In

der Gründerzeit, die man zwischen 1871 bis 1873 fassen kann,

war in allen Bereichen ein Aufschwung zu bemerken. Nach der

langen Zeit, in der Deutschland in seinem Status als

Agrarstaat verharrt hatte, ermöglichte der rasende

Fortschritt in Wirtschaft, Medizin und Technik für

Deutschland eine grundlegende Umorientierung. Aus der

Agrargesellschaft wurde eine Industriegesellschaft mit all

ihren Folgen, und dies bedeutete auch eine grundlegende Veränderung

für die deutschen Städte, die an diesen Reformbewegungen

teil haben wollten.

Seit

der Erfindung der Dampfmaschine, des mechanischen Webstuhls

und neuer Transportsysteme wie der Eisenbahn erfolgte eine

technische Neuentdeckung nach der anderen, derer positiver

Beeinflussung der Wirtschaft sich auch der Agrarstaat

Deutschland nicht mehr verschließen konnte.

Technische Innovationen wurden sowohl zunehmend zur Gewinnung

billiger und neuer Rohstoffe wie z.B. Steinkohle genutzt, als

auch in traditionellen Bereichen wie in der Landwirtschaft und

zur Entwicklung bisheriger Industriebetriebe.

An Kapital mangelte es Unternehmen zu dieser Zeit nicht, wenn

sie sich der industriellen Revolution anschließen wollten.

Rund 5 Milliarden Francs (4 Milliarden Mark) erhielt

Deutschland nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 als

französische Kriegsentschädigung.

Dies war zudem eine Motivation für viele Jungunternehmer neue

gewerbliche und industrielle Unternehmen und

Aktiengesellschaften zu gründen. Dem wirtschaftlichen

Aufschwung in Deutschland stand daher eigentlich nichts mehr

im Wege. Den Fabrikanten fehlte es jedoch zunehmend an

Arbeitskräften für ihre Unternehmen in den Großstädten, da

um ca. 1871 noch etwa 63,9 % der Reichsbevölkerung in

Gemeinden am Land, also in Gemeinden mit unter 2000 Einwohnern

wohnten.

Die Situation in den ländlichen Gebieten wurde für die Bevölkerung

jedoch immer unerträglicher, was einen Umzug in die

Industriestädte immer attraktiver werden ließ. Der

medizinische Fortschritt, die Verbesserung der

Lebensmittelversorgung und das Ende der Feudalherrschaft ließ

zwar die durchschnittliche Lebenserwartung von 35 Jahre auf 50

Jahre empor schnellen und somit die Bevölkerung rapide vergrößern.

Mit der Zeit konnten die ländlichen Gemeinden ihre stark

anwachsende Einwohnerschaft aber nicht mehr ernähren, was

dazu führte, dass ehemalige Bauern mit ihren Familien in großer

Zahl in die Städte strömten, um dort nach Arbeit in den

Fabriken zu suchen.

Besondere Anziehungspunkte waren dabei die neuen

Montanreviere, wie das Ruhrgebiet, aber auch Städte, die

wirtschaftlich bedeutende Verkehrsknotenpunkte im neuen

Eisenbahnnetz darstellten, wie z.B. Frankfurt, Hamburg und

nicht zuletzt Berlin.

Diese Gebiete wurden jedoch unausweichlich mit dem Problem der

immer gravierender werdenden Wohnungsnot konfrontiert. Schon

1890 findet man in vielen deutschen Großstädten eine drei

mal so große Bevölkerung wie noch 1870 vor.

Noch 1866 hatte man sich in der Berliner Vossischen Zeitung

nur vorsichtig mit dem Wohnungsmangel beschäftigt und eher

den Prestigegewinn einer bevorstehenden Vergrößerung Berlins

in den Vordergrund gestellt: "Berlin wird Weltstadt!

Die Bedeutung einer Hauptstadt steigt mit der Ausdehnung des

Staates in geometrischer Proportion; auch wenn wir bescheiden

genug sind, nicht mit London rivalisieren zu wollen, so können

wir doch, nachdem wir schon Wien und St. Petersburg überflügelt

haben, wohl daran denken, Paris noch einzuholen. Dass dies

nicht ohne Einfluss auf die Wohnungsverhältnisse bleiben

kann, liegt auf der Hand".

Bereits 1870 musste man sich dann allerdings eingestehen, dass

eine Wohnungsbaureform in Berlin unausweichlich war.

Von diesem Zeitpunkt an erfuhr die Bauwirtschaft in

Deutschland einen Höhepunkt. Anfangs hatte man noch die Möglichkeit

die Stadt dichter zu besiedeln, das bedeutete eine größere

Anzahl an Einwohnern auf gleichbleibender Fläche. Dies

erreichte z.B. die Stadt Berlin vor allem dadurch, dass sie

auf bisher unbebauten Flächen Häuser errichtete oder

vorhandene Gebäude durch größere und daher effektivere

ersetzte. Mit zunehmender Urbanisierung (zwischen 1871 und

1910 stieg die Bevölkerung in den Gemeinden über 100000

Einwohner um das Siebenfache) reichte jedoch der Platz

in der Stadt nicht mehr aus und die Städte waren gezwungen

ihr Gebiet zu erweitern. Dazu mussten jedoch erst einmal

vorhandene mittelalterliche Befestigungsanlagen entfernt

werden, die die Fläche der Stadt bisher eingegrenzt hatten.

Oftmals genügte es aber schon Wallanlagen in Promenaden

umzuwandeln oder durch Ringstraßen, wie den Wilhelminischen

Ring in Berlin, zu ersetzen. Da jedoch der Strom der

Einwanderer nicht abriss, sahen sich die Städte bald

gezwungen ihre alten Stadtgrenzen hinaus in das städtische

Umland zu verschieben. Das war unproblematisch, solange das

Umland Feldmark der Stadt war, also zum städtischen

Gemeindebezirk gehörte. Schwierig wurde es aber, wenn dies

nicht der Fall war und die Städte das Umland erst

eingemeinden mussten.

So erfolgte innerhalb der kurzen Zeit von fünf Jahren,

nachdem der alte Stadtkern Berlin Mitte, Prenzlauer Berg,

Friedrichshain, Kreuzberg, Tiergarten und Wedding zu 88,7% überbaut

war, eine sprunghafte Ausdehnung Berlins in seine

Nachbargemeinden. Berlin vergrößerte seine Fläche von 6586

ha auf 87810 ha, also mehr als das 13-fache.

Durch den Anstieg der Bevölkerung und der Vergrößerung der

Wohnfläche wurde es zunehmend unvermeidlich die Infrastruktur

in den Städten zu verbessern. Die städtische Hygiene z.B.

konnte aufgrund der Größe der Städte nicht mehr weiter

ignoriert werden. Daher wurde ab dem Jahr 1875 mit dem Bau

einer Kanalisation begonnen. Auch die Gewährleistung einer

Wasserversorgung aller Stadtbewohner war inzwischen

unverzichtbar geworden. Mit dem Aufkommen der ersten

Automobile und öffentlichen Verkehrsmittel begann man zudem

in den meisten Großstädten ein Straßennetz zu planen und

aufzubauen.

Neben der rapiden Entwicklung von Wohnungsbau und Industrie

war in der Gründerzeit in Berlin auch eine Hochkonjunktur im

Bau öffentlicher Gebäude zu beobachten. Vor allem der Staat

und seine Herrscher nutzten laut Schinz die aufwendige

Errichtung solcher Baudenkmäler zur ihrer Selbstdarstellung:

"Diese Prinzipien lagen allen öffentlichen Bauwerken,

vor allem aber den zahlreichen durch das Herrscherhaus geförderten

Kirchenbauten, zugrunde. In diese Reihe gehört der Dom, die

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche,

die Kaiserin-Augusta-Gedächtniskirche, die Gnadenkirche im

Invalidenpark, die Garnisonkirche am Südstern".

Aber auch eine Vielzahl kaiserlicher Denkmäler, Bahnhöfe,

Regierungs- und Gerichtsgebäude entstanden zu dieser Zahl.

In den vielen neuen Gebäuden, die während der Gründerzeit

entstanden, kann man jedoch keine einheitliche Architektur

beobachten. M.S. Cullen beschreibt dies so: "Einen Gründerzeitstil

gibt es nicht, ja gerade die Stillosigkeit ist typisch für

diese Zeit. Die Wiener Ringstraße zeigt dies deutlich. In der

etwa 30-jährigen Gründerzeit der Donaumonarchie von etwa

1860-1890 baute man in der Ringstraße eine gotische Kirche,

die Votivkirche, und ein gotisches Rathaus, ein

klassizistisches Parlamentsgebäude, zwei Museen im

Neo-Renaissancestil sowie ein Universitätsgebäude mit

deutlichen Anklängen an den französischen Barock".

Allerdings sind gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den neuen Gebäuden

zu entdecken, die sie als Gebäude der Gründerzeit

kennzeichnet. Sowohl der Berliner Reichstag, die Semper-Oper

in Dresden als auch der Frankfurter Hauptbahnhof mit in ihren

rundbogigen Fenstern und ihrer horizontalen Gliederung folgen

dem Vorbild der norditalienischen Renaissance.

Nur der Jugendstil, der allerdings schon 1910 sein Ende fand,

brach mit den zur Gründerzeit üblichen historischen

Stilzitaten aus Gotik und Barock und verwendete eine neuartige

Ornamentik. Vor allem fließende und geschwungene

Pflanzenmotive, die einen Gegenpol zu der naturverleugnenden

Stadt bilden sollten, wurden als Ornamente zur

Fassadengestaltung verwendet.

Der Jugendstil ist jedoch auch ein Wegebereiter der Moderne.

Zum Ersten Mal finden Materialien wie Stahl, Glas und Eisen

ihren Weg in die Architektur.

Für die vom Land kommenden zahlreichen Arbeitern und ihren

Familien mussten die Großstädte Wohnquartiere bereit

stellen, die schnell und billig zu bauen waren. Während der

Gründerzeit war es das Ziel der Baugesellschaften, vor allem

möglichst viele Leute auf einen engen Raum zu bekommen, da

die Fläche in den Städten sehr beschränkt war. Daher begann

man mit dem kostengünstigen Bau von Mehrfamilien-Mietshäusern

(Mietskasernen), die dicht zu Wohnblocks aneinandergereiht

wurden und mit vielen kleinen kargen Wohnungen ausgestattet

waren. Hauptsächlich in Berlin, wo am Wilhelminischen Ring

zahlreiche Mietskasernen entstanden, waren die Zustände in

den kleinen Arbeiterwohnungen verheerend. Die Belichtung und

Durchlüftung war aufgrund der engen kleinen Innenhöfe eher dürftig,

zudem ließen der hohe Lärmpegel und die mäßige sanitäre

Ausstattung (erst ab 1875 wurde eine Kanalisation, ab 1885

Wasserspülklosetts gebaut) die Mieter an ihre physischen und

psychischen Grenzen geraten. Zusätzlich wurden die

Bewohner durch hohe Mieten belastet, die sich durch die ständige

Flut von Wohnungsinteressenten vom Land ergaben. Daher waren

die meisten Familien gezwungen Untermieter und Schlafgänger

in ihren Wohnungen aufzunehmen. Eine Volkszählung in Berlin

von 1861 brachte bedenkliche Zustände zutage. "Damals

lebten 48326 Menschen, ein Zehntel der damaligen Berliner

Einwohner, in Kellerwohnungen. Von 105811 Berliner Wohnungen

insgesamt hatten 51909 nur ein heizbares Zimmer. Weit über

ein Fünftel der Berliner Bevölkerung teilte ein heizbares

Zimmer mit mindestens 5 Personen".

Die Wohnungsreformer zu der Zeit schrien sowohl laut auf über

die moralischen Verderbnisse, die das enge Zusammenleben von

vielen Menschen verschiedenen Geschlechts mit sich brachten,

als auch über die gesundheitlichen Gefährdungen, denen die

Mietskasernenbewohner ausgeliefert waren.

Allerdings schien die dicht gedrängte Mietskasernenbauweise die

beste Möglichkeit zu sein, die in Massen einströmenden

Arbeitssuchenden in den Großstädten unterzubringen. Zudem

gab es noch weitere Faktoren, die den

Mehrfamilien-Mietshausbau z.B. in Berlin begünstigten. Zum

Einen suchte Berlin einen Weg, den Mangel an Platz, der in der

Stadt vorherrschte, zu umgehen. Denn bevor das Umland

eingemeindet werden konnte, musste man Grundstücke, die in

privater Hand waren, erwerben. Zunächst einmal beschloss man

jedoch das kleine Stadtgebiet erst einmal vollständig

auszunutzen. Weitere Stadterweiterungen wurden zu jener Zeit

von privaten Terraingesellschaften durchgeführt, die die

Gebiete erst kauften und dann in baufertige Flächen

umwandelten. Danach wurden die Grundstücke an die mit den

Terraingesellschaften verbundenen Baugesellschaften übergeben.

Auf diesen Flächen entstanden daraufhin Straßen und Mietshäuser.

Diese von den Banken unterstützte Bau- und Bodenspekulation

war mit hohen Investitionskosten und einem erheblichen Risiko,

fehlinvestiert zu haben, verbunden.

Zudem förderten die in Deutschland geltenden unzureichenden

Bestimmungen wie die Baupolizeiordnungen, die auf dem

Allgemeinen Landrecht von 1794 basierten, die Stadterweiterung

Berlins durch Mietskasernen. Diese Bestimmungen legten den

Aufriss fest, also Gebäudeabstand, -höhe, -nutzung und

dergleichen. Die von den staatlichen Polizeibehörden

erlassenen Ordnungen schränkten die Baufreiheit der

Bodeneigentümer in nur vier wesentlichen Punkten ein, die

sich nur auf die Konstruktionssicherheit der Gebäude, auf die

öffentliche Sicherheit der Straßen, auf das Verbot der

Verunstaltung des Stadtbildes und die Feuersicherheit der

Mietskasernen bezogen.

So wurde z.B. festgesetzt, dass die Mindestgröße der

umbauten Innenhöfe 5,30m mal 5,30m groß sein musste, also

der Größe eines aufgespannten Feuerwehrsprungtuches

entsprechen mussten.

Daher wurde oftmals, um die Flächen so effektiv wie möglich

auszunutzen, an die Vorderbauten noch zusätzlich Seitenflügel

und Quergebäude angebracht, die die kleinen Innenhöfe eng

umschlossen.

Weitere Gründe für den Bau von Mietskasernen ergaben sich

allerdings auch aus der vorherrschenden Wohntradition in Großstädten.

Da die oberen Schichten in den Industriestädten meist auch in

herrschaftlichen und großbürgerlichen Wohnungen lebten,

zogen die Arbeiterfamilien, von diesem Vorbild beeinflusst,

auch nur zu gerne in die Mehrfamilien-Mietshäuser.

Eine große Rolle spielte zusätzlich der gering ausgebaute öffentliche

Nahverkehr, der es unmöglich machte, Arbeitsstätte und

Wohnstätte der zugezogenen Menschen allzu weit voneinander zu

entfernen. Dieses Problem machte es erforderlich Wohnplätze

in der Nähe der Arbeitsstellen zu schaffen, was oftmals zu

einer Durchmischung der Wohn- und Gewerbefunktionen wie im

Wilhelminischen Wohn- und Gewerbegürtel in Berlin führte.

Während der Gründerzeit konnte man in den Industriestädten

durchaus eine Planung der topographischen Entwicklung

beobachten. Zwar darf man diese Konzeptionsversuche nicht mit

der heutigen Stadtplanung vergleichen. Allerdings kann man zu

Anfang des 19. Jahrhunderts eine Strategie in den deutschen Städten

erkennen, die man in Großbritannien zu der Zeit stark

vermisste. So entwickelte der Baurat James Hobrecht 1862 in

Berlin zusammen mit den Kommunalbehörden und dem Polizeipräsidium

einen Generalbebauungsplan, der sich vor allem mit dem Straßengrundriss

der Industriestadt beschäftigte.

Sein großes Vorbild hierbei war der Präfekt des Departement

Seine von Paris, Haussmann, der moderne,

verkehrsorientierte Straßenbaumaßnahmen durchführte. Von

ihm übernahm Hobrecht die Idee von Diagonalstraßenverbindungen,

die vor allem wichtige öffentliche Gebäude und Plätze

miteinander verbanden, die Anlage breiter Boulevards sowie

sternförmiger Straßenkreuzungen (Sternplätze).

Zusammen mit den Berliner Bauordnungen, wie der

Baupolizeiordnung, schuf der Generalbebauungsplan von Hobrecht

die besten Voraussetzungen für die Entwicklung hin zum noch

heute sichtbaren Mietskasernenbau.

Für die gehobeneren Schichten der Gesellschaft wurden während

der Gründerzeit in Berlin natürlich auch neue Gebäude

errichtet, die sich in ihrer Größe und in ihrem Stil

wesentlich von den Mietskasernen unterschieden. Bei diesen Großvillen

(für eine Familie) oder auch bei den Mietvillen

(Mehrfamilienhäuser) war es typisch, dass sie nicht in der Nähe

der Industrienanlagen und engen Verhältnisse Alt-Berlins oder

des Wilhelminischen Ringes zu finden waren, sondern außerhalb

Berlins, wie z.B. in Lichterfelde oder Tegel, an den ab 1868

entstandenen Haltestellen des Vorort-Bahnverkehrs oder an den

Straßen, um dennoch schnell in die Innenstadt gelangen zu können.

Zudem entstanden Villensiedlungen auch teilweise an den um

Berlin gelegenen Gewässern, was der Erholung der höheren

Einkommensschichten diente

.

Doch nicht nur die Stadt Berlin erfuhr während der Mitte des 19.

Jahrhunderts eine weitreichende Entwicklung aufgrund des

rasanten Fortschritts in Technik und Forschung, auch die Städte

im Ruhrgebiet veränderten ihr Stadtbild in der

Industrialisierung grundlegend. Viele Dorfbewohner fühlten

sich zu der Zeit angezogen von den vielen Zechen und Fabriken,

in denen Ressourcen durch die Erfindung neuer Maschinen

schneller und in größeren Massen gefördert und verarbeitet

werden konnten. Unter diesen enormen Einwohnerzahlen und dem

stetig wachsenden Gewerbe wandelte sich im Ruhrgebiet im

Gegensatz zu Berlin jedoch nicht nur eine Stadt, sondern es

entwickelten sich sogar ganze Städtelandschaften.

Zur Unterbringung der Arbeitssuchenden und ihrer Familie

entstanden in dem rohstoffreichen Gebiet etwa ab 1844

Werkskolonien, die von den jeweiligen Werken wie dem Bergbau

(Zechenkolonien) oder auch anderen Industriezweigen wie den Hüttenwerken

finanziert wurden. Für die Arbeiter schien die Aussicht auf

eine Arbeit mit verbundener Wohnstätte ein verlockender Grund

zu sein ihre Dörfer zu verlassen. Allerdings waren die

Mietverträge auch stets mit den Arbeitsverträgen verbunden,

was zwar einen ständigen Wechsel der Betriebsangehörigen

verhinderte und auch auswärtige Arbeiter reizte, aber auch

eine Abhängigkeit der Belegschaft von ihrem Werk begünstigte.

Zudem erschienen diese Kolonien zwar als eine soziale Fürsorge

des Unternehmers für seine Arbeiter, die enge Verbundenheit

zwischen Wohnung und Arbeitsstelle entwickelte allerdings eine

sehr einseitige Sozialstruktur, die keinen Kontakt zu Menschen

anderer Berufe oder Schichten ermöglichte.

Herausragend ist jedoch für die Mietshäuser im Ruhrgebiet,

dass sie im Gegensatz zu den Wohnungen in den anderen

Industriestädten Deutschlands mit Ställen und Hausgärten

ausgestattet wurden, was die Anpassung der ehemaligen

Landbewohner an das städtische Leben ermöglichte.

Oftmals konnte man so während der Industrialisierung

Werkskolonien mit Gärten entdecken, die sich wie selbstverständlich

neben den modernen Industrienanlagen ansiedelten.

Die Unterschiede, die in der Gestalt der Werkskolonien zu

erkennen sind, lassen darauf schließen, dass sich die

Kolonien in gewissen Zeitabständen zu anderen Baustils

hinentwickelt haben. Zu Anfangs nahm man insbesondere die

englische Arbeiterwohnung zum Vorbild und errichtete ein- bis

anderthalb geschossige langgestreckte Reihenhäuser von

100-200 m Länge wie in der Kolonie Am Holzgraben in

Dortmund-Scharnhorst, die im Volksmund auch D-Züge genannt

wurden

Ab ca. 1850 bis ca. 1870 entschieden sich die Werke für

gereihte Einzelhäuser für zwei bis vier Familien . Es

entstanden in der Zeit kleine Kolonien mit Häusern aus

Backstein, die der Tradition der Landhäuser nachfolgten. Man

ordnete dabei die Gebäude streng linear an und bevorzugte für

die Form meist geometrische Strukturen. In der Bauperiode ab

1871 errichtete man aufgrund der starken Wohnungsnachfrage größere

Siedlungen, die kleiner Abstände zueinander hatten und höhere

Stockwerkzahlen (in der Regel zweigeschossig) aufwiesen.

In der 3. Konjunkturphase von ca. 1890-1900 war man mit der

bisherigen Gestaltung der Kolonien nicht mehr zufrieden und

entschied sich daher für eine Mischung von Form und Farbe der

Gebäude, so dass "durch den Wechsel von bisweilen 15

verschiedenen Grundriss- und Aufrisstypen" ein

"wechselvolles Straßenbild"

entstand. Nach 1900 bis ca. 1905/06 stieg die

Wohnungsnachfrage so rapid, dass die neuen Koloniehäuser nur

noch mit 2½- bis 3½ Geschossen gebaut wurden.

Ab 1905 dann entstand vor allem bei Krupp ein Widerstand gegen

die oftmals zu eintönigen Werkskolonien und man errichtete

fast gartenstadtähnliche Zechenkolonien mit

"gestalterisch absprechenden wechselwirksamen Straßenbildern

und Platzanlagen".

Diese Bauweise wurde bis ca. 1926 fortgesetzt, ab dann baute

man zunehmend 3- bis 4- geschossige Mehrfamilienhäuser mit

kleineren Wohneinheiten. Ab etwa 1920 wechselte der

Wohnungsbau im Ruhrgebiet über zu genossenschaftlichen oder

gemeinnützigen staatlichen Einrichtungen.

Mietskasernen und Werkskolonien schienen während der Gründerzeit

in den Industriestädten die besten Mittel zu sein die rasant

wachsende Zahl von Arbeitsuchenden vom Lande billig und

schnell mit Wohnstätten zu versorgen. Mit der Zeit wurde man

sich jedoch bewusst, dass Reformen in den Städten nötig

waren, um soziale, hygienische und menschliche Missstände,

die sich zunehmend als Begleiterscheinungen der neuen Wohnform

erkennbar machten, auszumerzen. Ebenezer Howard, der sich mit

dem durch die Bevölkerungsexplosion in den englischen Großstädten

einsetzenden Chaos beschäftigte, formulierte dies so:

"Der Städtebau - als ein auf Denken und Planmäßigkeit

beruhendes Unternehmen - ist eine vergessene Kunst, wenigstens

in unserem Land, und diese Kunst muss nicht nur neu belebt,

sondern auch von höheren Idealen getragen werden, als man

sich bisher träumen ließ".

Howard entwickelte daher ein neuartige moderne Stadtform, die

auch in dem von unwirtlichem Mietshausbau geplagten

Deutschland bald Anklang fand.

Nachdem sich der Brite Ebenzer Howard jahrelang mit den Folgen

des ungegliederten Städtewachstums Mietwucher, Armut,

Bodenwertsteigerung, hygienische Probleme auseinander gesetzt

hatte, forderte er ein neues Stadtmodell, das auf den

sozialreformerischen Ideen verschiedener Autoren basierte. Er entwickelte dabei ein

Konzept, das er "Garden Cities" (Gartenstädte)

nannte. In seinem Gartenstadtmodell geht er von einer

Zentralstadt aus, um die sich in einem gewissen Abstand

mehrere kreisförmige Gartenstädte gruppieren sollten. Sollte

ein Überschreiten der maximalen Einwohnerzahl von 250 000

Einwohner in der Zentralstadt drohen, sollten die

Wohnungssuchenden in die Gartenstädte ausgelagert werden, für

die eine ungefähre Einwohnergrenze von 32000 Einwohner

festgesetzt worden war. Zwischen der zentralen Großstadt und

ihren Gartenstädten sollte sich laut Howard ein Grüngürtel

befinden, der mit unbebauten Flächen, landwirtschaftlich

genutzten Gebieten, Gärten und Parks ausgestattet werden

sollte, um den Familien in der Großstadt und in den Gartenstädten

ein freundliches lebenswertes Umfeld zu bieten und sie zudem

mit selbst hergestellten landwirtschaftlichen Produkten

versorgen zu können. Zusätzlich sollte eine möglichst

geringe Dichte in den Gartenstädten (12 Häuser pro acre,

d.h. 0,4 ha) und ein guter Anschluss zur Zentralstadt durch

Eisenbahnverbindungen und zu den Nachbarstädten durch

tangential verlaufende Eisenbahnschienen und Radialstraßen

einen komfortablen Wohnstil gewährleisten.

Die Gartenstadt an sich sollte eine eigene an den

Eisenbahnschienen befindliche Industrie vorweisen können, um

ihren Einwohnern zwar einerseits Arbeitsplätze aber auch

andererseits ruhig gelegene Wohnungen bieten zu können.

Geringe Monatsmieten und Zinsbelastungen, die durch das

Festschreiben des Bodenpreises gefördert wurden, sollten die

Leute zusätzlich in die Gartenstädte locken.

Aber auch mit eigenen Einrichtungen für Kultur und Bildung

wie z.B. Schulen, Museen und Theatern sollte die Gartenstadt

nicht sparen, damit sie sich eine gewisse Unabhängigkeit von

der Großstadt erhalten könnte.

Eine

weitere räumliche Ausdehnung als die geplante sollte die

Gartenstadt jedoch nicht erfahren. Als Alternative waren, nach

Howard, Tochtergründungen der Gartenstadt denkbar, die

allerdings von weiteren Grüngürteln voneinander getrennt

sein sollten. Als wesentliche Idee Ebenzer Howards kann

ebenfalls die Finanzierung der Gartenstadt verstanden werden.

Die komplette Gartenstadt sollte in den Besitz von

Genossenschaften und der Öffentlichkeit übergehen, wobei

"Überschüsse aus den [...] Bodenrenten der Schaffung

und Instandsetzung der Infrastruktur (Straßen, Schulen etc.)

dienen sollten".

Ebenezer Howard fasste 1898 seine Überlegungen in einem Buch

"Garden Cities of Tomorrow" zusammen, welches es

schaffte seine Idee des Gartenstadtmodells in der ganzen Welt

zu verbreiten.

Darin bot er auch eine kurze persönliche Definition der

Gartenstadt: "Eine Gartenstadt ist eine Stadt, die für

gesundes Leben und für Arbeit geplant ist; groß genug, um

ein volles gesellschaftliches Leben zu ermöglichen, aber

nicht größer; umgeben von einem Gürtel offenen

(landwirtschaftlich genutzten) Landes; die Böden des gesamten

Stadtgebietes befinden sich in öffentlicher Hand oder werden

von einer Gesellschaft für die Gemeinschaft der Einwohner

verwaltet". Er

schuf eine Vision eines neuen Typs von einer geplanten

Stadt. Sie sollte den Vorteil eines Landlebens mit dem Komfort

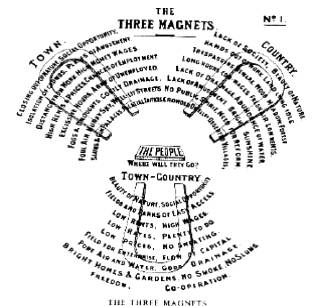

der Stadt kombinieren. Er kreierte die Theorie der „Three

Magnets“. Drei Magneten repräsentierten Stadt, Land und die

Stadt-Land-Kombination.

Die

Stadt hatte für ihn untere anderem Eigenschaften wie „social

opportunity“, aber auch „isolation of crowds, „high

money wages“, aber auch „high rents and prices“, zwar

„chances of employment“, aber auch eine „army of

unemployed“. Ähnlich zwiespältig war für Howard das

Landleben: Hier gab es zwar die „beauty of nature“, „fresh

air, low rents“, aber auch „long hours, low wages“ bei

der Arbeit, einen „lack of society“ und „no public

spirit“.

|

Drei

Magneten

|

Die

Lösung sollte beides in einem sein, der dritte Magnet:

Howards „garden city“ sollte eine Stadt ohne einen Slum

sein, in der die Menschen in einer ansprechenden Umwelt leben

und arbeiten konnten. Praktisch unabhängig, verwaltet und

finanziert von den Bürgern, die ein ökonomisches Interesse

in der Stadt hatten, sollte sie gebaut und anschließend geführt

werden zum Wohle der ganzen Gemeinde.

Howards

Vision wurde Realität: "Tomorrow" wurde 1898 veröffentlicht.

1899 wurde die „Garden City Association“ gegründet. 1902

erschien bereits die Neuauflage seines Buches unter dem Titel

„Garden Cities of Tomorrow". 1903 begann man nach Entwürfen

von B. Parker und R. Unwin mit der Anlage von Letchworth, die

bereits nach dem ersten Weltkrieg die Trabantenstädte

Englands direkt beeinflusste.

Zwar waren nicht alle von Howards Ideen vollständig neu, schon

einige vor ihn hatten ähnliche Überlegungen formuliert,

seine Darstellung des "Gartenstadtmodells"

begeisterte und überzeugte allerdings viele im Städtebau tätige

Zeitgenossen.

Im Jahr 1903 wurde dann in der Nähe von London mit der

Organisation und Vorbereitung der ersten Gartenstadt bei

Letchworth begonnen. Bei den primären Planungsversuchen

stellte sich jedoch heraus, dass man den Angaben und

Diagrammen Howards nicht einfach folgen konnte wie erwartet.

Man einigte sich daher auf gewisse Einschränkungen des

Gartenstadtmodells. Da örtliche Gegebenheiten mit berücksichtigt

werden mussten, errichtete man eine quer durch das Gebiet führende

Bahnlinie und behielt eine größere Grünfläche als von

Howard vorgeschrieben bei. Zwar konnte die von Howard

vorgesehene Gartenstadtdichte eingehalten werden, Letchworth

entwickelte sich allerdings nur sehr langsam und stetig, so

dass die erste Gartenstadt 20000 Einwohner erst 1950 aufweisen

konnte.

In der Folgezeit versuchte jedoch niemand dem Vorbild

Letchworth zu folgen. Howard war so enttäuscht darüber, dass

er mit einer kleinen Gruppe von Anhänger im Jahr 1919 den Bau

der 35 km von London entfernten Gartenstadt Welwyn zu

organisieren begann. Man strengte sich an, mit Welwyn dem

Ideal des Gartenstadtmodells näher zu kommen als mit

Letchworth, doch es konnten wiederum nur manche der

Gestaltungsprinzipien eingehalten werden.

Nach Fertigstellung der Gartenstadt Welwyn kam es zu keiner

weiteren Umsetzung des Garden-City-Konzepts. Die Idee des

Gartenstadtmodells von Ebenezer Howard war viel zu

idealistisch, zu umfangreich und zu theoretisch gewesen, als

das es wirklich nach seiner Vorstellung verwirklicht hätte

werden können. Posener versuchte das grundsätzliche

Scheitern des Gartenstadtmodells näher zu erläutern:

"Sie hat es

nicht geschaffen. HOWARDS Hoffnung, dass einige Beispiele eine

Kettenreaktion auslösen würden, welche die Struktur Englands

und, wer weiß, der Welt verändern würde - a Peaceful Path

to Real Reform, wie der Untertitel seines Buches sagt - hat

sich nicht erfüllt. Die Frage, warum, ist vielleicht nicht müßig;

aber ihre Antwort könnte nur nach einer tiefen und

eingehenden Analyse der Geschichte dieses Jahrhunderts gegeben

werden. Es mag etwas damit zu tun haben, dass HOWARD den

Landmagneten zu groß gezeichnet hat. Vertreter des

Gartenstadtgedankens werden sagen, dass die Menschen partout

nicht einsehen wollen, wo für sie das gute Land liegt. Gegner

der Gartenstadtbewegung werden genau das gleiche sagen. Sie

unterscheiden sich voneinander erst, dass sie es einsehen müssen,

da es keine echte Alternative gebe, und dass sie es mithin

einsehen werden, während der andere meint, sie würden es nie

einsehen, der Gedanke selbst sei falsch".

Ebenezer Howard starb bereits 1928 in seiner Gartenstadt Welwyn.

Vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckte man

seine Idee des Gartenstadtprinzips neu und errichtete

gartenstadtähnliche Wohnsiedlungen, allerdings ohne

Gartenstadtkonzeption.

Es dauerte nicht lange bis Ebenezer Howards Gedanke der

Gartenstadt auch in Deutschland Gehör fand. Dort hatten sich

zwar auch schon unabhängig von Howard verschiedene

Zeitgenossen wie Theodor Fritsch mit ähnlichen Städtereformen

in deutschen Industriestädten beschäftigt, dieser setzte

allerdings zudem großen Wert auf ideologische Faktoren, was

die deutsche Gartenstadtbewegung im Besonderen prägen sollte.

Nachdem in Deutschland die Stimmen nach Wohnungs- und

Sozialreformen immer lauter wurden, schlossen sich im Jahr

1902 Anhänger zu der Deutschen Gartenstadtgesellschaft

zusammen, deren Zielsetzung im §1 ihrer Satzung festgehalten

wurde: "Das Ziel der Gartenstadtgesellschaft ist die

Gewinnung breiter Volkskreise für den Gedanken der Errichtung

von Gartenstädten auf der Grundlage des Gemeineigentums am

Stadt- und Landboden, sowie die Förderung aller Maßnahmen,

die diesem Ziele dienen".

Nach der Gründung wurde die Gartenstadtgesellschaft sehr

aktiv und überlegte sich schon bald Möglichkeiten zur

konkreten Umsetzung ihrer Ideen. So versuchte man vor allem an

die im Jahr 1905 erfolgreich gegründeten

gartenstadtbeeinflussten Werkskolonien im Ruhrgebiet wie die

Wohnsiedlung Margarethenhöhe in Essen oder die Zechenkolonie

Teutoburgia in Herne anzuschließen. Die erste

aussichtsreiche Gartenstadtgründung der Gesellschaft erfolgte

1906 in Dresden. Ab diesem Zeitpunkt bis zu Beginn des Ersten

Weltkriegs wurde eine Vielzahl an Gartenstädten realisiert,

die allerdings nie vollständig den Vorstellungen Ebenezer

Howards entsprachen.

Ausschließlich entstanden unter der Gartenstadtgesellschaft

Villensiedlungen und gartenumgebende Kleinhausansiedlungen am

Stadtrand, die mit dem Gartenstadtmodell Ebenezer Howards

lediglich wenig gemein hatten. Vor allem wiesen die meisten

gartenstadtähnlichen Siedlungen in den Stadtrandzonen weder

eine eigene Selbstverwaltung und eigene Versorgungszentren

noch städtisches Leben auf, was Howard für sein Modell immer

gefordert hatte. Das beste Beispiel dieser Umorientierung ist

die Siedlung Frohnau im Norden Westberlins, die 1908 als

durchgrünter Villenvorort für gehobenere

Gesellschaftsschichten gebaut wurde.

Aber sie blieb nicht das einzige Beispiel einer

Gartenstadtanlage in Berlin.

Mit

der Gründung der „Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft

1892“ hatte die Gartenstadtidee in Berlin Fuß gefasst.

Auch

hier sollten kooperative Arbeits - und Lebensformen an die

Stelle egoistischen und profitorientierten Denkens treten.

Alte ästhetischen Ideale waren überholt. Jetzt sollte der

bauliche Organismus mit dem sozialen Organismus in

harmonischer Gemeinschaft stehen.

1912

erwarb die „Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft

1892“, oft auch nur „1892“

genannt, das Areal am Falkenberg. Der Architekt Bruno Taut

entwarf den Plan

einer kleinen Vorstadt, von der zwischen 1913 und 1915 nur die

Bauten am sog. „Akazienhof“ und entlang des

Gartenstadtweges realisiert wurden. In dem Gesamtplan reihten

sich Quartiere mit zweigeschossigen Zeilen aneinander - gleich

englischen Reihenhäusern -, die im Rhythmus der ansteigenden Topographie gestaffelt wurden.

Aufgrund

wirtschaftlicher Probleme und dem Beginn des Ersten

Weltkrieges wurden statt der geplanten 1500 Wohnungen nur

einige verwirklicht. 1919 musste vor allem wegen ökonomischer

Probleme die Gartenstadt mit dem Spar- und Bauverein Berlin

fusionieren. Das komplette Projekt wurde nie verwirklicht.

Das,

was entstand, stellt sich auch heute noch wie folgt dar :

Der

sogenannte Akazienhof bildet einen aus der englischen

Gartenstadt tradierten Wohnhof. Das Charakteristische ist

hierbei, dass die Anlage eine Sackgasse bildet, d.h. es gib

keinerlei Durchgangsverkehr, der das Leben stört. Zur

Erbauungszeit war dies nicht so wichtig, heute kann dies als

„kommunikationsfördernde“ Planungsleistung gelten. Die

Straße bildet somit keinerlei größeren Gefahrenmoment, sie

ist vielmehr durch Baumbepflanzung und Vorgartenkultur belebt,

eine halböffentliche Erweiterung des individuellen

Wohnraumes. Dies wird nur deshalb erreicht, weil die

Stockwerkzahl an die Geländeform angepasst ist und die

Hauskulisse in einem Gefüge mit den angrenzenden Hauskörpern

steht. Eine banale Anordnung von beliebigen Einzelhäusern

bietet einen solchen geschlossenen Charakter nicht.

Es

wurde verschiedene Grundrisse und Haustypen erdacht, die

unterschiedlich kombiniert ein individuelles wohnen ermöglichen

sollten. Die Form der Gebäude sollte schlicht sein. Die

architektonischen Grundsätze plädierten für das einfache

Rechteck als Umriss des Grundrisses, ebenso für einen

einfachen Umriss des Aufbaus. Türme und dergleichen wurden

grundsätzlich ausgeschlossen. Man wandte sich gegen jede

komplizierte Dachform, ein Mansardendach galt als

unwirtschaftlich.

Erst

in einer weiteren Bauphase wurde das Prinzip der Einfachheit

gelockert und Häuser wurden mit vorsichtigen Ornamenten (Lattenspalierornamentik)

geschmückt und jetzt konnte man selbst verschieden farbige

geometrische Putzornamente finden.

Es

blieb aber bei der grundsätzlichen Absage an irrationale,

emotionale, historisierende Formen, der zuvor oft gesehenen Überschwänglichkeit

und damit die Hinwendung zur einfachen primitiven Form. Das

Formal Neue sollte das Sozialneue manifestieren.

Die

Aufteilung des Einfamilienhauses des sog. Typs III sah wie

folgt aus :

Im

Erdgeschoss befand sich das Wohnzimmer, die Küche mit

Speisekammer, eine Spülküche und die nach dem Garten hin zu

einer offenen Laube erweiterte Loggia .

Das

Obergeschoss wies zwei Zimmer , eine Kammer für ein Bett und

das Bad mit Klosett auf. Eine Dachkammer und ein großzügiger

Bodenraum sollten das Raumangebot abrunden.

Doch

gab es wie erwähnt mehre Häusertypen und die Mieter hatten

ein Mitbestimmungsrecht: Nicht nur die Planung und

Projektierung der verschiedenen Bautypen, auch die Ermittlung

und Klärung der Bewohnerwünsche wurde in Versammlungen an

Hand von Plänen diskutiert.

In

der Gestaltung der Gartenstadt kam besonders die bereits von

den Expressionisten erhobene Forderung nach farbiger

Gestaltung der Wohnungen und Häuser zum Tragen. So schrieb

1913 der Architekturkritiker Adolf Behne: „Die Typen- und

Reihenhäuser werden durch die wechselnde Farbgebung

individualisiert. Die Gefahr der Uniformität wird durch das

Hilfsmittel der Farbe sehr glücklich beseitigt. Bruno Taut

hat in Falkenberg den Versuch gemacht, die Farbe in den Dienst

der Gartenstadtarchitektur zu stellen.“

Tuschkastenfarben

in Falkenberg

Was

zu damaliger Zeit noch ein Kuriosum war, sollte nach 1918 die

gesamte Architektur beeinflussen. Die Farben, die Taut

anwendete, waren außer Weiß ein helles Rot, ein Olivgrün,

ein kräftiges Blau sowie ein helles Gelbbraun.

Zudem

wechselte bei den Reihenhäusern

im allgemeinen ein helleres Haus mit einem dunkleren. Die

Farbe der Häuser erhielt ihre volle Kraft erst durch den weißen

Anstrich der Fensterrahmen, Fensterkreuze und Fensterläden,

der Gesimse und der hölzernen Balkonbrüstungen, während die

Türen und Spaliere zumeist einen dunkleren Ton trugen. Weiß

waren dann wieder die Schornsteine und die Lauben. Stallgebäude

bekamen wieder einen dunkleren Anstrich. Der Name

„Tuschkastensiedlung“ lag auf der Hand.

Einige weitere wichtige Gestaltungsmerkmale von Howards

Gartenstadtmodell lieferten jedoch auch für die ausschließlich

mit Mietskasernen bebauten deutschen Industriestädte

entscheidende Anstöße zur Veränderung. Hervorzuheben sind

dabei vornehmlich Offenheit und Durchgrünung der Städte,

Planmäßigkeit der Wohnsiedlungen und die räumliche

Separation wichtiger Funktionen wie Wohnen, Sich-Erholen und

Arbeiten.

In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen verzichtete man

endlich auf die veralteten und unzureichenden Straßenfluchtlinienpläne

und Baupolizeiordnungen, die während der Gründerzeit die

Bebauung in so großen Industriestädten wie Berlin geregelt

hatten und ging über zu moderneren effizienteren Plänen wie

dem preußische Wohnungsbaugesetz von 1918, das sowohl die

Trennung von Gewerbe- und Wohngebieten als auch das Verbot der

Angliederung störender Industrie an bestimmten Gemeindeteilen

vorschrieb. Damit war der erste Grundstein zur modernen

Bauleitplanung

gelegt.

1933 fand in Athen ein internationaler Städtebaukongress statt,

zu dessen Gelegenheit sich berühmte Architekten wie Le

Corbusier trafen, um über ein neues Konzept der Stadt

nachzudenken. Dabei entstand ein Manifest mit einem

wegweisenden Thesenkatalog, der in etwa 95 Leitsätze zum Städtebau

gegliedert war. Von den vier Fassungen, die damals entstanden,

hat Le Corbusier 1941 eine herausgegeben. Zum Einen soll sich

diese Charta mit der Trennung der vier Funktionen Wohnen,

Arbeiten, Freizeit und Verkehr, die schon Ebenezer Howard in

seinem Gartenstadtmodell gefordert hatte, beschäftigt haben,

was jedoch von Einigen bezweifelt wird.

Zum Anderen machten die Städtebauer unter anderem auch

folgende Aussagen über die Stadtentwicklung:

1. Stadtentwicklung hängt von ökonomischen Faktoren ab.

2. Bisherige Wohnungen führten zur Ausbeutung

Wohnungssuchender, wurden parteiisch verteilt und verfügten

über geringe Freifläche.

3. Städte nahmen durch die Interessen mancher Privatpersonen

chaotischen Charakter an.

4. starke Mobilität der Arbeitsbevölkerung wurde durch

Funktionstrennung erzeugt u.s.w.

Sie hängten an diesen Thesenkatalog jedoch auch zahlreiche

Vorschläge zur zukünftigen Entwicklung der Stadt an:

1. Die Stadt muss individuelle Freiheit für jeden gewährleisten.

2. Die Wohnung soll das Zentrum der Stadt werden.

3. Der Arbeitsplatz darf nur eine geringe Distanz zur

Arbeitsstelle aufweisen.

4. Bodenspekulation soll vermieden werden u.s.w.

Diese Aussagen kann man in ähnlicher Form schon in Ebenezer

Howards Buch von 1889 nachlesen.

Vor allem wurden jedoch die von den Städtebauern entworfenen

zweifelhaften Ideen der großräumigen Funktionstrennung nach

Kriegsende aufgegriffen, was häufig zu einer starren

Einteilung von Funktion und Fläche geführt hat und die

Kritiker der Charta dazu geführt hat, ihr die Schuld an der

"Zerstörung der städtischen Umwelt"

zu geben.

Allerdings findet man Spuren dieser Forderung nach Trennung

der vier Funktionen auch in dem Bundesbaugesetz der

Bundesrepublik Deutschland von 1960 wieder.

Die Gründerzeit blieb weitestgehend ein Phänomen. Noch nie in

der Geschichte waren in so kurzer Zeit so zahlreiche

technische und medizinische Fortschritte zu beobachten gewesen

wie Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Städte wie

Berlin entwickelten sich rasch zu industriellen Großstädten

mit Infrastruktur, die zudem noch eine Vielzahl an außergewöhnlichen

Baudenkmälern vorweisen können. Kleine Manufakturen im

Ruhrgebiet wandelten sich während der industriellen

Revolution zu Zechenanlagen mit enormen Ausmaßen wie sie nie

zuvor in Deutschland zu sehen gewesen waren.

Aber der rapide Wachstum in Deutschlands Städten zeigte auch

bald negative Auswüchse: Dicht gedrängte, dunkle

Mietskasernen z.B. in Berlin, in denen die Bewohner mit

hygienischer, räumlicher und gesundheitlicher Not zu kämpfen

hatten, wie außerdem sterile Werkskolonien im Ruhrgebiet, in

denen die Bergarbeiter mit ihren Familien zu Abhängigen ihrer

Arbeitgeber wurden.

Ein Wandel zu freundlichem, unabhängigen und offenen Wohnen

in durchgrünter Umgebung bot zwar die Idee des

Gartenstadtmodells von Ebenezer Howard. Doch bei dem Versuch

der praktischen Umsetzung seines Modells, wurden die Städtebauer

schnell in ihre Grenzen gewiesen, was bewies, dass das

Gartenstadtmodell zu idealistisch war, um realisiert zu

werden.

2. Vorüberlegungen

„Die

Exkursion ist eine handlungs- und erfahrungsorientierte Form

des Lernens. Sie ergänzt den Klassenunterricht durch

praktisch-sinnliche Arbeit vor Ort: Konfrontation der [Schüler]

mit der Komplexität der soz. Welt (z.B. Orientierung,

Kartierung, Interview, Beobachtung) u. der Natur (z.B.

Erkundung, Beobachtung, Messung). Die Exkursion ist ein

Element von Projektunt. (Vorhaben), der vom Problemhorizont

der Kinder ausgeht. Begegnung mit Menschen [...] können soz.

Sensibilität und Natur-Schonung fördern. Durch Eigentätigkeit

u. entdeckendes Lernen werden theoretische und ästhetische

Formen des Denkens zueinander in Beziehung gesetzt.“

„Die Erkundung eines Ortes soll eine gezielte

Auseinandersetzung der Schüler mit der gebauten Umwelt und

ihren Rahmenbedingungen sein. Die Klasse muß zwangsläufig in

Gruppen arbeiten, lernt das beharrliche, zielgerichtete,

inhaltlich stimmige Sich-Informieren. Geographische Aspekte

werden im Vordergrund stehen, doch fließen auch

geschichtliche, sozial- und wirtschaftskundliche, ja sogar

kunsthistorische Fakten mit ein.“

Das Angebot

an Themenbereichen und Vorschlägen zu Exkursionen im

Geschichtsunterricht, aber auch zu Exkursionen allgemein ist

nicht besonders reichhaltig. Zum einen liegt dies sicherlich

daran, dass Exkursionen ortsnah durchgeführt werden sollten,

womit die Möglichkeiten de facto unerschöpflich sind. Zum

anderen kann es auch daran liegen, dass es nicht ohne

Schwierigkeiten ist, eine Exkursion im Schulalltag durchzuführen.

Oft hindert das sehr starre Unterrichts- und Stundenkonzept.

Selten gibt es für Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit,

Stunden abzugeben, da sie natürlich zunächst ihr eigenes

Plansoll erfüllen müssen und deshalb die Unterrichtszeit für

sie sehr wertvoll ist. Ein weiteres großes Problem liegt in

der versicherungstechnischen

Absicherung: je nach Bundesland und Schulform müssen über

zahlreiche Instanzen Absicherungen getroffen werden, die zwar

nötig und wichtig sind, jedoch auch immer einen erheblichen bürokratischen

Aufwand darstellen, den sicher nicht wenige Unterrichtende

scheuen. Oft ist eine Finanzierung unklar. Nicht alle Schüler,

nicht alle Eltern sind bereit oder in der Lage, notwendige

Mittel aufzubringen.

Sind diese

Punkt geklärt, bleibt ein weiterer sicherlich wichtiger Punkt

ist das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer: ist sich

einen Lehrer des Verhaltens seiner Schutzbefohlenen unsicher,

so wird er nicht davon ausgehen, mit Leichtigkeit seiner

Aufsichts - und Fürsorgepflicht über oft mehr als 25 oder 30

Schülern in eventuell unübersichtlichen Gegenden mit

nachzukommen.

Und doch

lassen sich gerade diese letzten Hindernisse nehmen. Eventuell

kann ein Kollege einbezogen werden, der ein verwandtes Fach

unterrichtet und sich so in die Exkursion einbringen kann.

Ebenso hat der Autor die Erfahrung gemacht, dass Eltern sehr

interessiert reagieren können, wenn sie direkt angesprochen

werden und so Einblick in den Unterricht erhalten.

Wichtig

ist es, von Anfang an die Schülern zur Selbsttätigkeit und

zum selbständigen Arbeiten anzuregen.

Die einzelnen Aufgeben der Dokumentation während der

Exkursion sollen möglichst frei angelegt sein, die Schüler

sollen möglichst gemäß ihrer Neigungen und Fähigkeiten

arbeiten. So bietet die Exkursion den Rahmen, in dem sich die

Schüler entfalten, der Lehrer übernimmt nach einer Einführung

möglichst die Rolle des Beobachtenden, des Kommentierenden,

nicht die des Vorschreibenden.

Dieses Prinzip sollte in der Einheit möglichst bald nach der

Einführung durch den Lehrer übernommen werden.

Festgehalten

werden soll an der klassischen Einteilung von Vorbereitung,

Durchführung und Auswertung.

In einer

ersten einführenden Stunde nennt der Lehrer das Thema und

stellt mittels kurzem Lehrervortrag die Unterrichtseinheit

vor. Hierbei geht es hauptsächlich im die am Anfang der

Sachdarstellung genannten Entwicklungen der Stadt seit dem

Mittelalter um die Schüler kurz in den Bereich einzuführen.

Es sollen hier nur stichpunktartig einige Sätze fallen, um

die Klasse in das Thema und sein Vokabular einzuführen.

Ausgangsfrage für die Stunde ist: Wie entwickelte sich das

Wohnen und die Wohnumgebung der Menschen in der Geschichte?

Hiermit soll

das Vorwissen der Schüler abgefragt werden. Sicherlich haben

die Schüler aus verschiedenen Lebensbereichen, aber auch aus

dem Fach Geschichte und anderen Fächern wie Deutsch oder auch

Geographie bereits einiges über diesen Themenbereich gehört.

Die Antworten werden stichwortartig von den Schülern und vom

Lehrer an der Tafel gesammelt, eventuell findet bereits eine

zeitliche Zuordnung statt.

Stichworte können

z.B. sein: Höhle, Zelt, Hütte, Haus, Bürgerhaus, Hochhaus,

Stadt, Dorf (in seinen verschiedenen Formen ) , Stadtteil,

Kiez, Wohnung, Mietskaserne, Platten Bau usw.

(10 Minuten)

Vom

Allgemeinen geht es zum Besonderen, denn anschließend sollen

die Schüler dafür sensibilisiert werden, welche diese

Begriffe sie aus eigener Anschauung kennen, welche in ihrer

direkten Umgebung vorhanden sind. Der Kreis der gefundenen

Begriffe wird zwar eingeengt, jedoch kann erwartet werden,

dass ein großer Teil in den Schülern bekannt ist. (5

Minuten)

Nun eröffnet

der Lehrer der Klasse den Plan, einzelnen Objekte in einer

Exkursion genauer zu betrachten. Hier ist erfahrungsgemäß

mit einiger Begeisterung zu rechnen. Der Lehrer regt die

Klasse an, mögliche Ziele zu diskutieren. Hierbei soll

bereits auf eine realistische Erreichbarkeit wert gelegt

werden, vor allem aber sollen die möglichen Objekte bereits

nach Möglichkeit für eine bestimmte Entwicklung beispielhaft

seien. Dies ist sicherlich ein bedenkliches vor haben, da

eventuell dieses wesentlich detaillierter Uhr Vorwissen bei

den Schülern nicht gegeben ist. Diese Unsicherheit kann durch

den Vorgabenkatalog des Lehrers ausgeräumt werden. Jetzt wählen

die Schüler ihre Ziele (15 Minuten )

Im Anschluss

daran fragt der Lehrer die Schüler nach den Notwendigkeiten für

die Exkursion, zum einen natürlich nach den Utensilien für

eine Exkursion, wie Verpflegung, feste Kleidung und allem, was

man brauchen könnte, wenn man eine Weile unterwegs ist, vor

allem aber danach, wie diese Betrachtung stattfinden und

dokumentiert werden soll. Schließlich soll in der folgenden

Stunde einer Auswertung stattfinden. Schüler ordnen sich je

nach Neigung Gruppen zu, die Beschreibungen anfertigen,

fotografieren, skizzieren, eventuell Bewohner oder Anwohner

befragen usw. Selbstverständlich trägt sehr Lehrer dafür

Sorge, dass alle Gruppen ausreichend besetzt sind (10 Minuten)

Die

eigentliche Wege Planungen werden vom Lehrer vorgenommen, so

dass er die grob Planung dazu, sowie eine kurze

Zusammenfassung der Stunde und einen Ausblick auf die

Exkursion zum Abschluss vornehmen kann und so die Schüler für

die Stunde end lässt. (5)

Hier kann kein genauer Ablauf,

kein exakter Fahrplan vorgestellt werden, da dieser natürlich

von der Wahl der Schüler und vom Standort der Schule abfängt.

Ein Beispiel für die Exkursionsorte Hufeisensiedlung und

Falkenberg und einer gedachten Schule in Berlin - Mitte könnte evtl.

wie folgt aussehen:

- Fahrt von

der Schule zur Hufeisensiedlung U8 / U7

- ca. 30 Minuten

Die

Hufeisensiedlung liegt ca. 10 Gehminuten vom U-Bahnhof

Parchimer Allee entfernt

- Rundgang

vor Ort, selbstständige Arbeit der Schüler

- 40

Minuten

Die Schüler

dokumentieren den Bau, das Umfeld usw.

mit den von ihnen gewählten Mitteln

- Fahrt von

der Hufeisen Siedlung nach Falkenberg

mit U- und S-Bahn

- ca. 30 Minuten - Falkenberg liegt ca. 10 Gehminuten von

den S-Bahnhöfen Alt-Glienicke und Grünau entfernt

- Rundgang

vor Ort, selbstständige Arbeit der Schüler

- 40

Minuten

Auch hier

dokumentieren die Schüler die Bauten, das Wohnumfeld, usw.

mit den von ihnen gewählten Mitteln, führen evtl. Gespräche

mit Bewohnern

- Fahrt von

Falkenberg zur

Schule -

ca. 30 Minuten

Es ergibt

sich eine geplante Gesamtdauer von 3 Stunden 10 Minuten. Evtl.

ist je nach Befindlichkeit der Schüler eine weitere Pause

einzurechnen, so dass die Abwesenheit von der Schule mit ca. 3

½ Stunden zu veranschlagen ist.

Zum Abschluss

der Exkursion gibt der Lehrer als Hausaufgabe zur kommenden

Stunde die Aufbereitung der Ergebnisse zu einer präsentierfähigen

Arbeit.

In der

Zwischenzeit haben die Schüler die Ergebnisse der Exkursion

vorliegen, Berichte sind geschrieben, Fotos sind entwickelt,

Skizzen sind gezeichnet, Interviews geschnitten und

zusammengefasst. In dieser Stunde soll es darum gehen, die

Ergebnisse der einzelnen Gruppen der gesamten Klasse

vorzustellen. Der Zeitrahmen dafür soll recht offen gehalten

werden, da die Präsentation unterschiedlich lang sein werden.

Vor allem kommt es darauf an, dass die unterschiedlichen

Sichtweisen, unterschiedlichen Betrachtungen der einzelnen

Gruppen den anderen Schülern vermittelt werden, so dass alle

ein Gesamtbild bekommen. Hierdurch ist eine möglichst breite

Palette an Dokumentationen entstanden. Die Schüler können

selbst entscheiden, ob sie diese Ergebnisse, ihre Arbeiten,

einer breiteren Öffentlichkeit mittels einer Ausstellung im

Schulgebäude oder auch mit einer PowerPoint Präsentation zugänglich

machen wollen.

-

Das

Hufeisen in Neukölln, Berlin (o.J.)

-

DEUTSCHE

GARTENSTADTBEWEGUNG (1902 und 1907): Programm (Faks.). - In:

Im Grünen wohnen - im Blauen planen. Ein Lesebuch zur

Gartenstadt. BOLLEREY, F./G. FEHL/K. HARTMANN (Hrsg.), Hamburg

1990 S. 102-105.

-

FEHL,

G. (o.J.): Berlin wird Weltstadt: Wohnungsnot und

Villenkolonien - Eine Begegnung mit Julius Faucher, seinem

Filter-Modell und seiner Wohnungsreform-Bewegung um 1866 - In

: Von Licht, Luft und Ordnung in der Stadt der Gründerzeit. -

(Städtebaureform 1865-1900, Teil 1). RODRIGUEZ-LORES, J./G.

FEHL (Hrsg.), Hamburg 1985, S. 101-153.

-

FELDMEIER/GIGL/KLEBER/MUSSELMANN/RATTELSDORFER

: Abiturtraining - Grundkurs Geschichte.-4. aktualisierte

Aufl., Freising 1993

-

HARTMANN,

K., Deutsche Gartenstadtbewegung - Kulturpolitik und

Gesellschaftsform. - München 1976

-

HEINEBERG,

H., Stadtgeographie- (Grundriß allgemeine Geographie, Teil X)

Paderborn/München/Wien/Zürich 1989

-

HOFMEISTER,

B. (o.J.), Alt-Berlin - Groß-Berlin - West-Berlin. Versuch

einer Flächennutzungsbilanz 1786-1985. - In: Berlin. Beiträge

zur Geographie eines Großstadtraumes. Festschrift zum 45.

Deutschen Geographentag in Berlin vom 30.9.1985 bis 2.10.1985.

HOFMEISTER, B./ H.-J. PACHUR/C. PAPE/G. REINDKE (Hrsg.),

Berlin 1985, S. 251-275

-

Knirsch, R.: Die Erkundungswanderung. Paderborn 1979

-

KRABBE,

W.R., Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert, 1989 Göttingen

-

LESER,

H (Hrsg.), Diercke - Wörterbuch Allgemeine Geographie. München 1997

-

REINBORN,

D (1996): Städtebau im 19. und 20. Jahrhundert. -

Stuttgart/Berlin/Köln.

-

SCHULTE-DERNE,

F., Naturraum im Wandel - Die Besiedlung des Ruhrgebietes. -

In: Die grüne Stadt. KASTORFF-VIEHMANN, R. (Hrsg.), Essen

1998, S. 17-25.

-

WERNER;

F., Zur räumlichen Entwicklung Berlins in den letzten

Jahrzehnten. - In: Berlin. Beiträge zur Geographie eines Großstadtraumes.

Festschrift zum 45. Deutschen Geographentag in Berlin vom

30.9.1985 bis 2.10.1985. HOFMEISTER, B./ H.-J. PACHUR/C.

PAPE/G. REINDKE (Hrsg.) Berlin 1985, S. 223-243.

-

www.isl.uni-karlsruhe.de

-

www.broehan-museum.de/jugendstil.htm

-

www.schwarzaufweiss.de/Prag/wasistjugendstil.htm

vgl.

REINBORN1996, S. 46.

www.archINFORM.de/arch/2692.htm

vgl. Knirsch, R.: Die

Erkundungswanderung. Paderborn 1979